理学療法士として働く自分ですが、自分の子供が小学校に入学して最初に思ったことは、個人ごとの能力が分からない状態(初期評価をしない状態)で、一斉に授業(理学療法)をするのか。それは、やる気もなくなるよな。でした。職業病でしょうか。

「脱学校論を読んで思うこと」:一斉教育への違和感と個別最適化の必要性

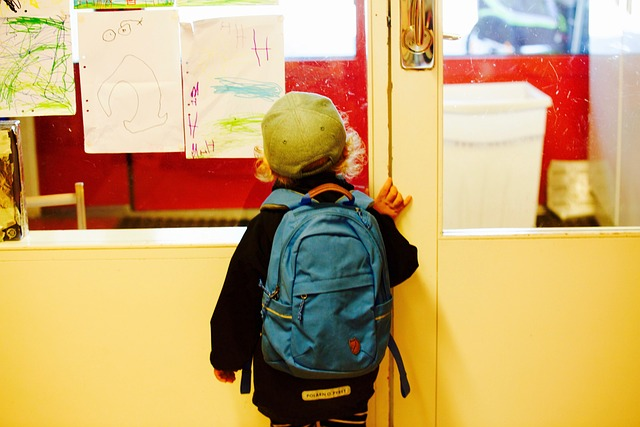

子供が学校に入ってまず感じたのは「どの子にどんなサポートが必要か、初期評価もせず一斉に学ばせることへの違和感」でした。理学療法の世界では、新規の患者さんには「初期評価」を行い、一人ひとりの状況に応じたプログラムを提供します。ところが学校教育では、学年という括りで大まかに年齢が近いというだけで、個々の違いや発達段階に合わせる前の状態でクラス単位の授業が進む。

「脱学校論」を読んでみると、従来の学校制度が子供たちの主体的な学びを阻害している側面や、年齢一括りの評価基準への問題提起が随所に見られます。そこには「知識の詰め込み」よりも、「個人が自分の興味や課題を自発的に探求し、それを社会で活かす力を育むべきだ」という主張があります。こうした主張を眺めていると、「一斉授業がやる気を失わせる」という違和感は、単なる“職業病”ではないと感じるのです。

変化の激しい時代に必要な力と「自由の責任」

今の時代、何が正解か分からないほど変化が激しく、得意分野も多様化しています。AIが得意な部分は任せ、人間は自ら問いを立てる力や、その問いに責任をもって応える姿勢が大切だとよく言われます。教育の現場でも、「競争と暗記中心の教育」よりも、「自分で考え、行動し、学び続ける環境」が不可欠になるはずです。

しかし、「自由にしていいよ」と言われても、子供たちが必ずしもいきいきと学べるわけではありません。自由に振る舞うためには、心理的な安心や、言語能力、社会通念といった“基礎”がそろわないと、かえって苦しさを感じる子もいるという指摘も見られます。枠のない状態で行動することは、一見楽しそうですが実は相当なエネルギーを要します。大人がそこをサポートし、「自由に動き出すための土台」を作ってあげることが大切なのだと「脱学校論」は示唆しているように思います。

先生は「学びのコーディネーター」へ

「脱学校論」的な発想を現代に当てはめると、先生は一斉授業の司令塔ではなく、「学びのコーディネーター」になる必要性が高まります。

- 個々の学習ログや得意不得意を把握する

- その子に合った教材やツール、人とのつながりをコーディネートする

- 挫折やつまずきが起こったときに適切にサポートし、精神面でも支える

これはちょうど理学療法士が患者さんごとに初期評価を行い、個別プログラムを設計するプロセスに通じます。子供一人ひとりの学習進捗や特性を的確に把握するには、AIやテクノロジーの力が鍵となるでしょう。学習履歴のデータをもとに、「どんな内容ならスムーズに理解できるか」「どんな種類の運動(学習活動)が子供を活性化させるか」などを見極めていく。先生は、その情報を活かして最適化のナビゲーションを行う――これが理想的な形かもしれません。

「比較からの自由」と「異質との共生」

もう一つ注目すべき点は、学年やテスト点数、周囲との比較から子供たちを解放することです。

- 一律に「同じ年齢なら同じことができて当然」と見るのではなく、個々の伸びしろや興味関心を尊重する。

- それぞれに違った強み・弱みがあることを前提に、多様な価値を認め合いながら学ぶ。

比較を完全に無くすことは難しいかもしれませんが、結果を順位付けするよりも「異質なものを受け入れ、協力し合う力」を育む方が、現代社会においてはより価値が高いはずです。「学びの中で違いを楽しむ」「人に教えたり学んだりを繰り返す」コミュニティこそが、脱学校論の示す理想の姿に近いのではないでしょうか。

自由を支える大人の役割:枠組みづくりとメンタルサポート

子供たちに自由を与えるだけでは「どうして良いか分からない」という状態を生むかもしれません。だからこそ、大人は基礎的なルールや枠組み、最低限の学びの土台を用意しつつ、子供たちが自分のペースで新しい挑戦に踏み出すサポートをする。

- 言語能力やコミュニケーション能力を補助する

- ルールづくりを手伝い、本人たちが自発的に守れるよう導く

- やりたいことがあれば実現方法を一緒に考え、躓けばケアする

単に「放任」でも「管理」でもなく、子供が主体的に動き出しやすい環境をデザインするのが、大人の責務ではないかと考えます。

まとめ:個別最適な学びと「脱学校論」の示唆

「脱学校論を読んで思うこと」は、私自身の理学療法士としての経験とも不思議な共通点があると感じました。誰もが同じやり方で学ぶ時代は終わりつつあり、子供一人ひとりの特性や興味を評価し、それに合わせた最適な学びの場を提供する――これがこれからの教育の方向性だと思います。

- 一斉に画一的な授業をするのではなく、学びのコーディネーターとして先生が支える

- データやテクノロジーを活用し、子供の才能を見極める

- 比較や競争よりも、主体的に問いを立て、その問いに責任をもつ力を育む

まさに「脱学校論」が目指す社会は、学びの自由と責任を体現するコミュニティと言えそうです。私たち大人も子供と一緒に学び合いながら、ただ「学校を無くす」のではなく、「学校をアップデート」する視点で考えたいものです。

関連記事

・教育基本法から見る教育の目的とは?子どもの成長段階に応じた教育デザインの重要性

・子どもの自然体験がもたらすアフォーダンスと発達への影響